企業が定めた所定労働時間を超えて労働することを指す残業。残業には明確な定義があり、正しく理解していないとトラブルになることもあります。この記事では、 残業時間の定義から、残業が増えてしまったときにできる対策をご紹介します。

ハイクラス求人の紹介をご希望の方はこちらをクリック↓

リーダークラスのための転職サイト

BNGパートナーズは30代から40代のリーダー・課長クラスの方々の転職も支援しています。有名スタートアップから上場メガベンチャー企業まであなたの経験を必要としている求人案件をご紹介します。

そもそも残業とは?

「残業」という言葉を聞くと、単純に就業時間を超えて働いている時間をイメージする人がほとんどなのではないでしょうか?

しかし残業には、「法定内残業」と「法定外残業」の2種類があります。このうち残業代の支払いが行われるのは、法定外残業だけです。

ここでは「法定内残業」と「法定外残業」の違い、そしてこれらを正しく理解するための前提知識として知っておかなければならない「所定労働時間」と「法定労働時間」について解説します。

所定労働時間とは

所定労働時間とは、労働者が契約で働くこととなっている時間のことです。雇用契約書や就業規則に記載されている始業時間から終業時間までの時間から、休憩時間を引いた時間が所定労働時間になります。

【所定労働時間の例】

|

始業時間:9時 終業時間:18時 休憩時間:1時間 所定労働時間は8時間 |

法定労働時間とは

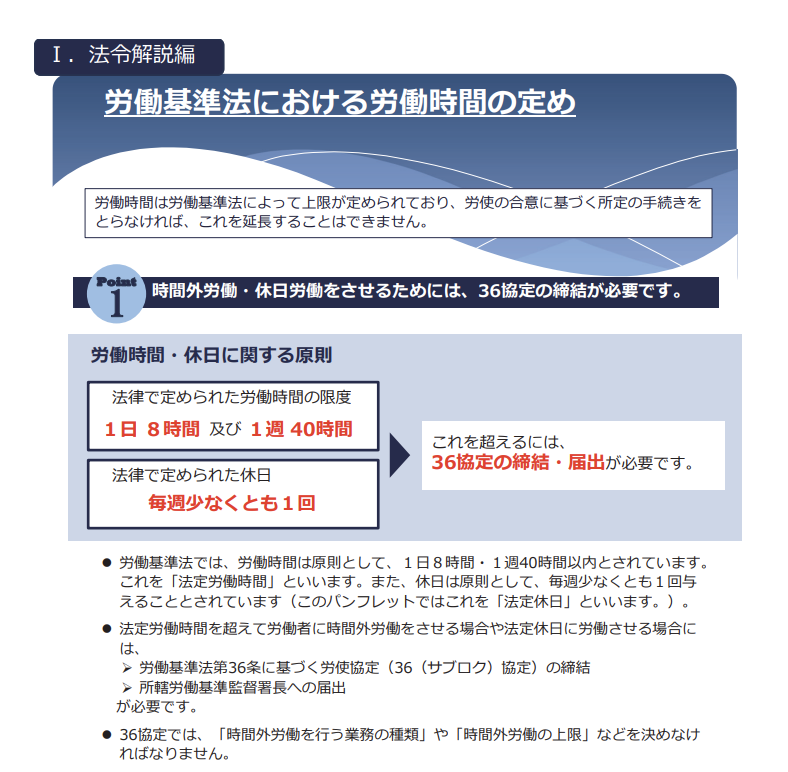

法定労働時間とは、労働基準法第32条で定められている労働時間の限度のことです。

|

労働基準法第32条 第1項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。 第2項 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 |

引用:労働基準法

このように労働基準法では、1日につき8時間、1週間につき40時間を労働時間の上限として定めています。

労働基準法は最低限度の基準を定めている法律であり「法定労働時間」を超える労働時間を「所定労働時間」として定めてはいけません。

つまり所定労働時間として、1日につき10時間や1週間につき50時間と定めることは許されていないということです。

仮に企業が就業規則や雇用契約書に「1日10時間以上・1週間で50時間以上働くこととする」と定めていたとしても無効であり、労働基準法で定められている法定労働時間が優先されます。

ただし業種や規模によって、1週間の法定労働時間が例外的に「44時間」を上限としたり、繁忙期などで1日の労働時間が超えても1ヶ月でみれば40時間内に抑えられている「変形労働時間制」を採用したりといった例外もあります。

法定内残業とは

法廷内残業とは、就業規則で定められている所定労働時間は超えているものの、労働基準法で定められている法定労働時間を超えていない労働のことです。法定時間内残業、法定内労働などと呼ばれていることもあります。

労働基準法上では、法定内残業は法定労働時間を超えていないため、企業は残業代などの割増賃金を支払う義務はありません。ただし法定内残業の場合、就業規則や雇用契約書で個別に残業代が発生する旨を定めているのであれば、それに従って残業代などの支払いが行われます。

法定外残業とは

法定外残業とは、労働基準法で定められた法定労働時間を超えて働いた残業のことです。法定時間外労働や法外残業と呼ばれることもあります。

たとえば、所定労働時間が「始業時間9時、終業時間が16時までの7時間」と定められている企業で働いているとしましょう。この企業で、仮に始業時間の9時から終業時間の16時を超えて19時まで働いたとします。

この場合、休憩時間の1時間を除けば、労働時間は9時間です。所定労働時間は7時間なので、法定労働時間の8時間に達するまでの1時間が法定内労働時間、8時間を超えた1時間分が法定外残業となります。

残業時間の仕組み

次に残業時間の仕組みがどうなっているのかについて見ていきましょう。

残業を命じるためには36協定を締結する必要がある

国は基本的に「労働者に対して残業は勝手にさせてはいけない」というスタンスをとっています。そのため日本の企業が労働者に対して残業をしてもらいたい場合は、事前に36協定を締結しなければなりません。

36協定とは、労働組合(もしくは労働者の過半数代表者)と使用者が労働者の残業に関する合意事項をまとめた規約です。

企業が労働者に対して残業を命じるためには、まず36協定が締結されていなければなりません。ただし労働者の過半数代表者を選任する際に問題があった場合などは、労働組合と使用者の間で結ばれた36協定そのものが無効となるケースもあります。

仮に企業が36協定を締結することなく労働者に対して残業を命じた場合、労働基準法第119条第1項の規定に基づいて刑事罰を伴った罰則が課されます。

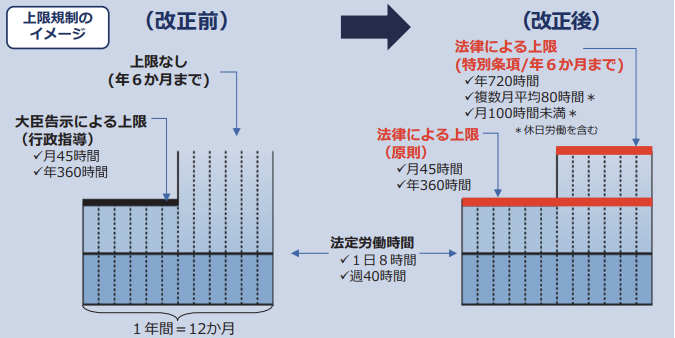

残業時間には上限規制がある

企業が36協定を結んだとしても、基本的に月45時間、年360時間を超える時間外労働をさせることはできません。しかし特別条項付き36協定を結んだ場合のみ、企業は上記法律で定められた限度を超えて、労働者に対して残業を命じることができます。

この特別条項付き36協定とは、36協定の時間外労働を超えた労働の依頼ができる協定のことです。もっとも特別条項付き36協定を締結していた場合でも、時間外労働の上限は青天井ではありません。

通常の36協定であれば「月45時間・年360時間の残業が限度」ですが、特別条項付き36協定では「月100時間未満・年720時間以内の残業が限度」となっています。

また特別条項を適用したとしても、月45時間を超えて残業を命じられるのは年間で「6ヶ月」までであり、休日出勤を含めた2〜6ヶ月間の残業時間平均が「80時間以内」におさまるようにしなければなりません。

【特別条項付き36協定の上限規制イメージ図】

時間外労働には割増賃金の支払いが必要

企業が労働者に対して時間外労働をさせた場合、通常の給料に加えて25%以上の割増率で割増賃金を支払わなければなりません。

ただし時間外労働であったとしても、それが法定内残業におさまっているのであれば割増賃金を支払う必要はないです。

労働者の時間外労働に対する割増賃金は、次のような計算式で求めることができます。

【割増賃金の求め方】

残業代=1時間あたりの基礎賃金×残業時間×割増率(1.25以上)

1時間あたりの基礎賃金は、月給制の従業員であれば「月給から諸手当を引いた金額を月の平均所定労働時間で割った数値」となります。時給制の従業員であれば時給が適用されます。

リーダークラスのための転職サイト

BNGパートナーズは30代から40代のリーダー・課長クラスの方々の転職も支援しています。有名スタートアップから上場メガベンチャー企業まであなたの経験を必要としている求人案件をご紹介します。

残業代の考え方

ここでは、分かりにくい残業代の計算方法や役職手当・職務手当との関係性について解説していきます。

残業代の計算方法とは

前述でも紹介したように、残業代の計算方法は「残業代=1時間あたりの基礎賃金×残業時間×割増率(1.25以上)」です。

この計算式に基づいて、実際に残業代を計算してみましょう。ここでは分かりやすくするために、1時間あたりの基礎賃金を1200円、残業時間を20時間とします。

【1時間あたりの基礎賃金を1200円・残業時間を20時間とした残業代の計算方法】

1200円×20時間×1.25(割増率)=30,000円(残業代)

なお残業代の割増率は、法定時間外労働が1ヶ月に60時間を超える場合や深夜労働の場合などで次のように異なります。

【残業代割増率の一覧表】

|

労働時間

|

割増率

|

|

法定内残業 (所定労働時間を超えるが法定労働時間は超えていない) |

なし

|

|

法定時間外労働

|

1.25倍

|

|

法定時間外労働が1ヶ月に60時間を超える

|

1.5倍 |

|

法定休日労働

|

1.35倍

|

|

深夜労働(22時から5時まで)

|

1.25倍

|

|

時間外労働+深夜労働

|

1.5倍(そのうち、月60時間を超える部分については1.75倍)

|

|

時間外労働+深夜労働

|

1.6倍

|

このように残業代を計算する際は、法定時間外労働であるか、労働時間が1ヶ月に60時間を超えていないかなど細かく確認する必要があります。

残業代と役職手当・職務手当

残業代と役職手当や職務手当は別物です。

役職手当や職務手当は、労働契約の定めに基づいて規定の金額が支払われます。したがって企業と労働者の間で、労働契約書もしくは就業規則が定められている場合、労働者が役職手当や職務手当の支給要件に該当すれば、企業は手当を支払わなければなりません。

もっとも企業の中には、労働契約書や就業規則において役職手当や職務手当の支給基準を明確化しておらず「会社の裁量によって支給の有無や金額を定める」といった抽象的な規定を定めているのみのケースもあるようです。

知らないうちに残業している可能性がある4つのポイント

ここまで残業に関する正しい定義や計算方法について解説してきましたが、以下では知らないうちに残業している可能性がある4つのケースについて解説します。

【知らないうちに残業している可能性がある4つのケース】

|

・朝の掃除や制服への着替え時間 ・労働した時間がみなしの残業時間を超えた場合 ・年俸制で時間外労働が発生した場合 ・参加が強制の研修や学習時間 |

残業代未払いのトラブルに発展することを防ぐためにも、どういったケースが残業にあたるのか必ず把握しておきましょう。

朝の掃除や制服への着替え時間

残業と言うと、夜遅くまで働くことをイメージする人が多いかもしれません。

しかし上司から朝早くに来て掃除や資料を作成するように命じられたり、始業時間よりも前にある朝礼の参加が必須だったりする場合も、労働時間に該当します。

また盲点になりがちですが、制服へ着替えることが就業規則で明記されていたり、会社から黙示の命令があったりする場合、着替えの時間も労働時間の範囲内です。

労働した時間がみなしの残業時間を超えた場合

みなしの残業時間とは、残業が発生したか否かにかかわらず、あらかじめ一定の時間を残業をしたとみなすことです。

この場合固定の残業代が給料に組み込まれているケースが多く、みなし残業代を含めた給料が労働者に対して支払われます。

このようなみなし残業代制を採用している企業でも、労働時間がみなしの残業時間を超えていた場合、企業は労働者に対して残業代を支払わなければなりません。

年俸制で時間外労働が発生した場合

年俸制とは、企業が1年あたりの従業員の給料を月々に分割して支払う制度のことです。

1年あたりの従業員の給料がすでに決まっていることから、時間外労働が発生しても残業代はもらえないのではと思っている人も多いのではないでしょうか?

しかし年俸制であったとしても、時間外労働が発生した場合は、企業は従業員に対して残業代を支払わなければなりません。

参加が強制の研修や学習時間

休日であったとしても参加が強制されている企業内研修や、会社から命令を受けて行った資格や仕事に関する学習時間も労働時間としてみなされます。

ただし自分の意志で「参加・不参加」を決められたり、会社から命令を受けずに資格や仕事に関する学習に取り組んだりした場合は、労働時間としてみなされません。

残業を減らすためには?

残業を減らすためには、次の4つのポイントを意識しましょう。

|

・自身で働き方を調整する ・会社にアラートを上げる ・労働基準監督署に報告する ・転職をする |

残業を減らすために具体的にどのような行動をすれば良いのか、それぞれのポイントについて以下で詳しく見ていきましょう。

自身で働き方を調整する

残業を減らすためには、まず自分自身の働き方を調整することからはじめてみましょう。

そもそも残業することを前提として、仕事の計画を立てていく人も多いです。

まずは定時で上がることを前提として、1日に何をすべきか計画を立ててみましょう。計画を立てて仕事を進めていくことによって、残業しないように働く習慣を身につけることができます。

また仕事の計画だけではなく、定時で帰ることを前提に「帰ってから何をするか」を決めることもおすすめです。帰ってからの予定をあらかじめ立てることで、より効率的に働き、必要のない残業を減らすことができるようになるでしょう。

会社にアラートを上げる

自分では働き方が調整できないほど忙しいという場合は、会社にアラートを上げることも検討してみましょう。

ただし、いきなり上司に対して「残業が発生しないように仕事の量を減らしてください」と訴えるのは難しいと思われるので、会社の労働組合に相談するのがおすすめです。

労働組合が会社にない場合は、同僚や部下などを巻き込んで、残業を減らすような社内の雰囲気を作ることから始めてみるのがよいでしょう。

労働基準監督署に報告する

会社に訴えても改善されないようであれば、労働基準監督署に相談してみましょう。

労働基準監督署とは、全国各地に321署がある、厚生労働省の第一線機関です。労働基準監督署の重要な役割としては、管轄内の企業に労働基準法を遵守させることがあります。

特に月45時間を超えた残業が毎月のように続いていたり、残業しているにも関わらず残業代の支払いがされていなかったりする場合は、労働基準監督署に相談してください。

ただし労働基準監督署が動くためには、法律に反した残業を命じられている明確な証拠を用意しておく必要があります。

転職をする

企業の体質や業界の性質上、残業することが当たり前というケースも多いです。また企業の中には「働いている時間が長ければ長いほど良い」という古い体質の人もいます。

残業があまりにも多すぎたり、正しく残業が定義されておらず曖昧で困っていたりする場合は、転職を検討してみるのもよいでしょう。

正しく残業が定義されており、できるだけ残業が発生しないようにさまざまな取り組みがされている企業に転職すれば、今よりも格段に快適な環境で働くことが可能です。

まとめ

本記事では「残業に関する正しい定義」「残業代の計算方法や役職手当などとの関係性」について解説してきました。

残業に関する法制度はかなり複雑であり、正しく理解していないと自分自身だけではなく会社も損をしてしまう可能性があります。

「今働いている会社は残業に対する定義があいまいで不満…」「正しく残業を定義して運用している会社に移りたい」とお考えの人は、転職を検討してみるとよいでしょう。

企業として正しく残業を定義し運用しており、積極的に残業を減らす取り組みをしている会社に転職したいとお考えであればBNGパートナーズにご相談ください。